随着一场场秋雨、一阵阵北风,气温悄然下降,一个普遍的社会现象也随之凸显——越来越多的人感到寒意侵体,尤其是以女性和中老年群体为主。

女性成为“主力军”:无论是日常生活中“手脚冰凉”的普遍抱怨,还是门诊中因体寒就诊的比例,女性都远高于男性。社交媒体上,“秋冬保暖神器”、“暖宫宝”、“热水袋推荐”等话题的主要受众和讨论者亦多为女性。

中老年人感受更为深切:随着年龄增长,人体对温度变化的调节能力下降,中老年人对寒冷的敏感度和不适感尤为强烈。寒冷不仅是体感上的不适,更可能诱发或加重其心血管系统、呼吸系统疾病,成为威胁健康的潜在风险因素。

太阳辐射衰减:秋季太阳直射点南移,北半球地表接收的太阳辐射量每月减少。这种能量输入的减少,直接削弱了人体的被动取暖能力。

昼夜温差剧变:北方及高原地区秋季昼夜温差可达10-15℃,这种剧烈波动使人体体温调节系统承受双重压力,导致血管频繁收缩扩张,引发”冷感阈值”下降。

血液循环效率下降:“老寒腿”是一种与天气相关的腿部不适,其本质是中老年人腿部血液循环不畅和/或关节退行性病变。

代谢产热能力减弱:基础代谢率随年龄增长每年下降。女性因肌肉量较男性少,产热能力天然较弱。

激素调节失衡:甲状腺功能减退症在45岁以上人群发病率达8%,导致机体产热不足。更年期女性雌激素水平波动,影响体温调节中枢敏感性,使冷感阈值降低。

久坐行为普遍化:国家体质与科学健身研究中心2025年研究显示,中国成年人平均每日久坐时间为7.8。久坐导致下肢血流减少,肌肉代谢率下降,形成”代谢性畏寒”。

营养结构失衡:中国居民膳食指南(2025)显示,成年人铁摄入量达标率仅42%,维生素B12平均摄入量仅为推荐值的65%左右。这些营养素缺乏直接影响线粒体能量代谢,导致产热效率下降。

慢性疾病困扰:高血压、糖尿病等慢性病患者占比持续增高,这些疾病通过影响微循环和神经调节,加剧畏寒症状。例如,糖尿病患者末梢神经病变使冷感信号传递受阻,实际体温已低于正常却无感知。

有氧运动能显著提升心率和心输出量,如同为全身血管系统进行了一次“大扫除”和“压力测试”,能有效改善循环功能。

- 增强心脏功能:长期坚持有氧运动,使心肌变得更强壮,每搏输出量增加,能以更低的心率满足身体需求,在寒冷时能更高效地泵血。

- 扩张血管网络:运动能刺激毛细血管增生,改善微循环,使热量能够更顺畅地输送到身体末端。

- 提升血液质量:促进红细胞生成,提高血液携氧能力。

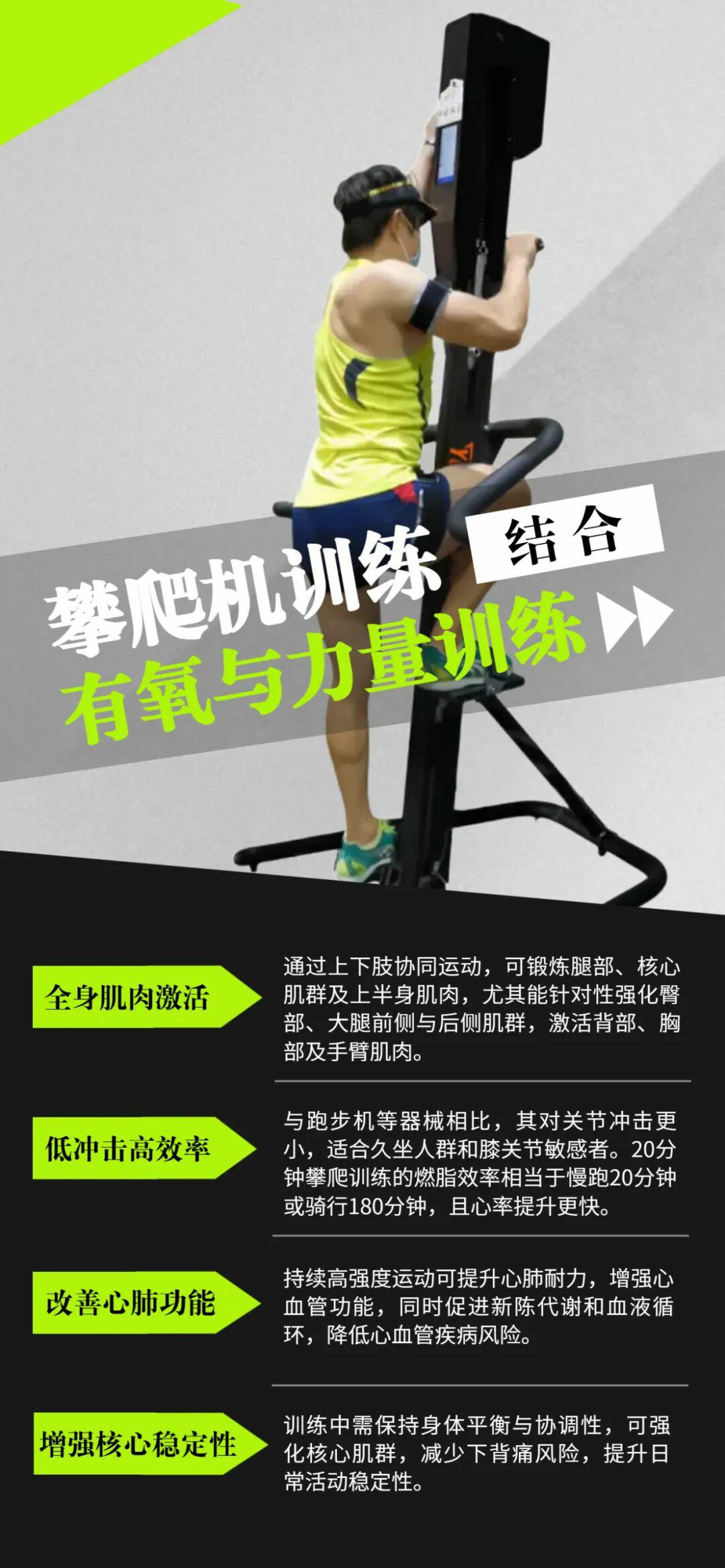

- 运动类型:快走、慢跑、骑行、攀爬训练等。

- 运动频率与强度:每周进行3-5次,每次持续30-60分钟。运动时心率保持在(220-年龄)×(60%-70%)的范围内,感觉微微气喘但仍能交谈的程度为宜。

- 秋冬特别建议:户外运动应充分热身,并注意运动后及时添衣,防止汗液蒸发导致着凉。

力量训练是针对畏寒生理根源的治本之策,通过增加肌肉质量来直接提升基础代谢率和产热能力。

增加肌肉体积:直接增加人体最主要的产热组织的量。

提升静息代谢率:每增加一公斤肌肉,人体每天静息状态下可多消耗约100千卡的热量。这意味着即使在睡觉时,肌肉多的人也在产生更多热量。

强化骨骼与关节:对预防中老年人骨质疏松、提升活动能力具有双重效益。

- 运动类型:— 复合动作:深蹲、硬拉、卧推、划船等能同时调动多个大肌群的动作,效率最高。

— 器械与自重训练:可利用哑铃、弹力带、健身房器械,或进行俯卧撑、平板支撑、臀桥等自重训练。

- 运动频率与强度:每周进行2-3次,每次针对主要肌群进行训练。组间充分休息。选择8-12次重复即感到力竭的重量进行3-4组。对于初学者,应从轻重量或自重开始,专注于动作规范,避免受伤。

均衡营养:

- 保证充足热量:摄入足够的碳水化合物和健康脂肪,为身体提供“燃料”。

- 优质蛋白质:足量的鱼、肉、蛋、奶、豆制品是构建和修复肌肉的基石。

- 补充微量元素:多摄入富含铁(红肉、动物血、菠菜)、B族维生素(全谷物、坚果)的食物,预防贫血。

- 温水与温热饮食:饮用温水、温汤,食用温热食物,能从内部直接提升体感温度,促进血液循环。

良好生活习惯:保证充足睡眠、避免熬夜、戒烟限酒(尼古丁会导致血管收缩),维持机体正常的免疫和调节功能。

如您对我们的文章感兴趣,转载文章请注明来源。

特别提示:“普康科健”微信公众号为您提供康复医学、体育科学和体质健康等领域的知识和产品信息,在撰写和汇编文章的过程中,我们进行科学来源追查,尽可能保证其真实性、科学性和权威性。文章中提供的信息仅供您参考,如您发现文章中存在任何错误,请及时告知我们,感谢您的支持与理解。