清晨的菜市场里,张阿姨边挑选蔬菜边计算总价,却因分心被身后的推车撞到;社区广场上,李爷爷边散步边和老友聊天,突然停下脚步险些被后方行人绊倒……这些场景并非偶然。研究显示,55岁以上人群中,超过60%存在双任务能力(同时处理运动与认知任务的能力)显著下降的问题。这种衰退不仅增加跌倒风险,更与认知障碍、阿尔茨海默病等老年疾病密切相关。

清晨的菜市场里,张阿姨边挑选蔬菜边计算总价,却因分心被身后的推车撞到;社区广场上,李爷爷边散步边和老友聊天,突然停下脚步险些被后方行人绊倒……这些场景并非偶然。研究显示,55岁以上人群中,超过60%存在双任务能力(同时处理运动与认知任务的能力)显著下降的问题。这种衰退不仅增加跌倒风险,更与认知障碍、阿尔茨海默病等老年疾病密切相关。

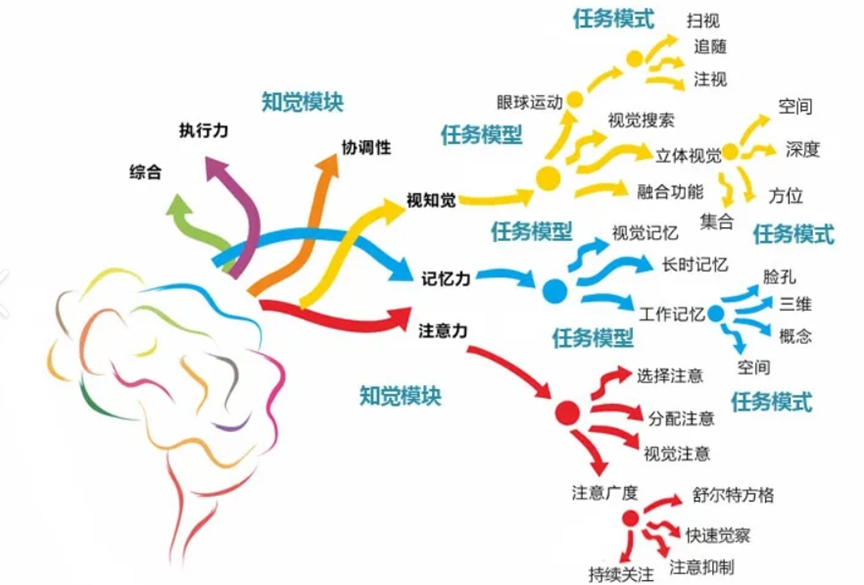

双任务能力依赖于大脑前额叶皮层(负责执行功能)、顶叶(整合感官信息)和小脑(协调运动)的协同工作。随着年龄增长,这些区域出现以下变化:

⚠ 神经元退化:前额叶皮层灰质体积每年减少0.5%-1%,导致注意力分配能力下降;

⚠ 神经递质失衡:多巴胺水平降低,影响任务切换效率;

⚠ 白质损伤:脑白质完整性下降,信息传递速度减慢,表现为“反应迟钝”。

\

当老年人同时执行运动(如行走)和认知任务(如心算)时,大脑需在两项任务间快速切换注意力资源。若资源分配失衡,则可能出现:

⚠ 运动优先策略:为避免跌倒,大脑主动降低认知任务投入(如边走边说话时忘记内容);

⚠ 认知优先策略:过度关注计算或对话,导致步态紊乱(如步幅变小、速度减慢)。

02 ”现实危害:从跌倒到痴呆的连锁反应

02 ”现实危害:从跌倒到痴呆的连锁反应

机制解析:认知任务干扰下,老年人无法及时调整步态以应对地面障碍(如台阶、凹凸不平的路面);

经济负担:我国老年人跌倒年医疗支出超500亿元,其中30%与双任务能力衰退直接相关。

早期筛价值:双任务步态异常比传统认知测试(如MMSE量表)更早预测阿尔茨海默病,提前期可达5-8年;

神经病理关联:研究显示,双任务表现较差的老年人,其脑脊液中β-淀粉样蛋白(Aβ42)水平显著升高,提示淀粉样蛋白沉积风险;

生活质量恶化:因害怕跌倒而减少社交活动,导致孤独感加剧,形成“能力衰退-社交隔离-加速衰老”的恶性循环。

- 单一任务导向:传统平衡训练(如单脚站立)或认知训练(如拼图)无法模拟真实生活场景;

- 缺乏动态反馈:训练强度与难度固定,难以适应个体能力变化;

- 依从性差:枯燥的重复动作易导致老年人中途放弃。

——游戏化训练模式

全身训练场景:老年人手持打击棒,根据屏幕提示完成“追踪笑脸+计算”“记忆配对+方向移动”等任务。例如:

任务示例1:屏幕显示随机数字,老年人需边行走边完成“100-7”心算,并用手中打击棒点击正确答案;

任务示例2:在动态平衡板上站立,同时完成“图形分类+节拍器跟随”任务,锻炼手眼协调与注意力分配。

上肢训练场景:针对行动不便的老年人,设计坐姿下的“左右手交替打击+数字广度测试”任务,降低运动风险。

——临床验证效果

短期收益:12周干预后,实验组老年人的双任务步行速度提升15%,跌倒风险降低30%;

长期神经保护:血清神经营养因子(BDNF)水平显著升高,表明大脑神经可塑性增强;

认知储备提升:工作记忆容量扩大20%,抑制控制能力改善18%。

01 全居家训练方案(无设备版)

任务1:边站立边背诵诗词(30秒/组,每日3组);

任务2:边走路边数台阶(从5阶开始,逐步增加至20阶)。

任务1:边坐站边完成“100-7”心算(30秒内完成5次减法);

任务2:边行走边与家人对话,尝试记忆对话中的3个关键词。

训练频率:每周3次,每次30分钟(含10分钟热身与5分钟拉伸);

强度分级:

Level 1:静态平衡+简单认知任务(如单脚站立+颜色识别);

Level 2:动态行走+中等难度计算(如边走边完成两位数加减法);

Level 3:复杂地形模拟+多任务干扰(如在平衡板上站立时完成“ Stroop测试”)。

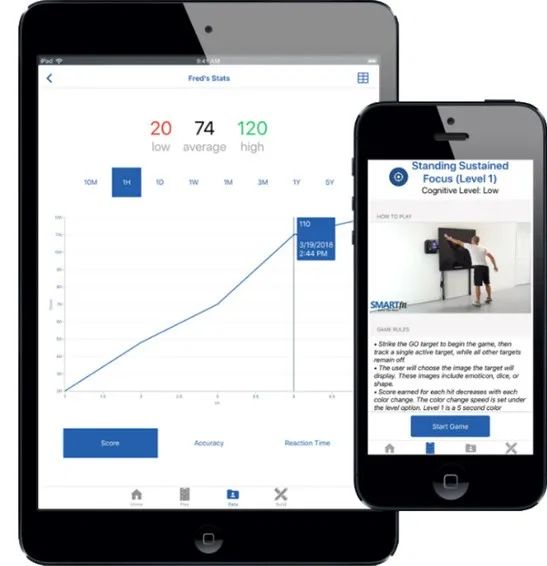

SMARTfit智能视动训练系统中的双任务成本测试(DTC)主要通过组合力量、平衡、步态等运动任务与拍灯等认知任务进行,系统内置多项测试并自动生成报告。

双任务成本(DTC)用于量化执行双重任务时的表现损失,计算公式为:

DTC = [(双重任务表现 – 单一任务表现)/ 单一任务表现] × 100%

较高DTC值(如>20%)表明资源分配效率低,完成单个任务性能较差,轻度认知障碍老年人进展为失智症的风险增加2-3倍。

较低DTC值表示大脑在资源分配上更具灵活性,任务切换能力更强。

运动任务

- 力量测试:30秒坐站试验(评估下肢肌力与运动功能转移能力)。

- 平衡测试:静态平衡(单脚站立)或动态平衡(平衡板晃动下站立)。

- 步态测试:规定时间内完成步行任务,记录步速、步长等参数。

认知任务

- 拍灯游戏:系统显示不同刺激信号(如颜色、形状、数字),用户需快速识别并敲击对应目标。

- 任务类型:包括跟踪、搜索、记忆、方程计算等,需根据指令完成。

测试组合示例

- 力量+认知:在30秒坐站试验中,同时完成拍灯记忆任务(如记住并复现灯光序列)。

- 平衡+认知:在动态平衡板上站立时,执行方程计算任务(如连续减7的倒数)。

- 步态+认知:步行过程中,进行符号配对任务(如符号比较)。

❶ 临床价值

早期筛查:通过DTC值识别轻度认知障碍老年人,预测失智症风险。

康复评估:量化脑卒中、帕金森病等患者的认知-运动干扰程度,指导个性化训练方案。

❷ 训练优化

动态调整:根据DTC值变化,逐步增加任务难度(如从静态平衡过渡到动态平衡)。

长期跟踪:定期重新测试,生成进展图表,评估训练效果。

❸ 多场景应用

老年人健康管理:社区或养老机构使用Smartfit系统,降低跌倒风险,提升生活质量。

运动员训练:结合专项运动需求,优化认知分配策略,提高比赛表现。

数据来源:

天津体育学院黄力平教授课题组《Smartfit智能视动训练系统对老年人双任务能力的影响》(2023)

如您对我们的文章感兴趣,转载文章请注明来源。

特别提示:“普康科健”微信公众号为您提供康复医学、体育科学和体质健康等领域的知识和产品信息,在撰写和汇编文章的过程中,我们进行科学来源追查,尽可能保证其真实性、科学性和权威性。文章中提供的信息仅供您参考,如您发现文章中存在任何错误,请及时告知我们,感谢您的支持与理解。