“体重管理年”,自2024年起,为期三年。

为进一步落实《“体重管理年”活动实施方案》,强化慢性病防治关口前移,倡导文明健康生活方式,国家16个部门联合,针对超重肥胖等体重问题的规范化管理制定了《体重管理指导原则(2024年版)》。

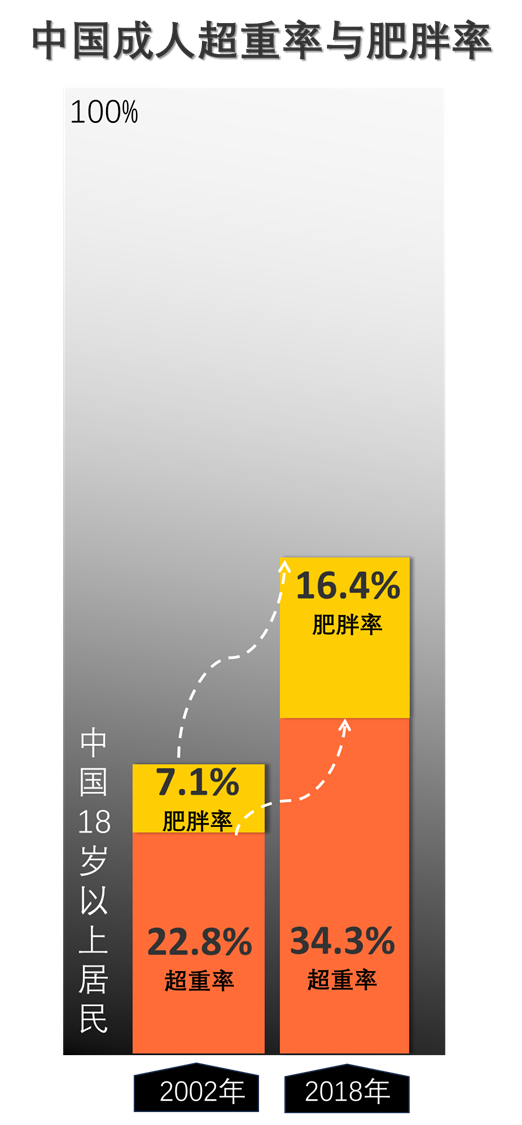

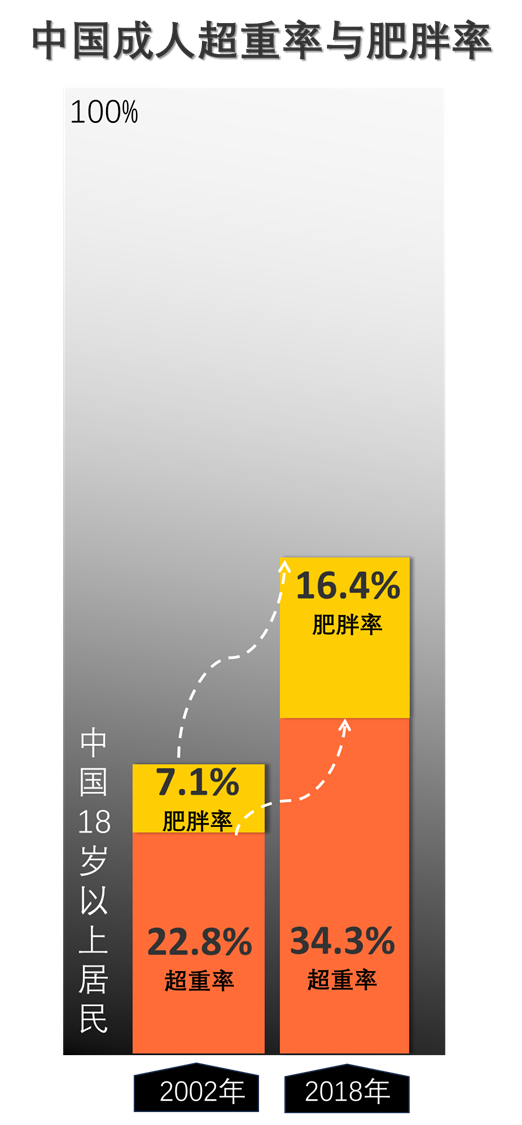

根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》,2018年我国成人超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%,与2002年的22.8%和7.1%相比大幅增长;6~17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%,并呈逐年递增趋势。

根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》,2018年我国成人超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%,与2002年的22.8%和7.1%相比大幅增长;6~17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%,并呈逐年递增趋势。

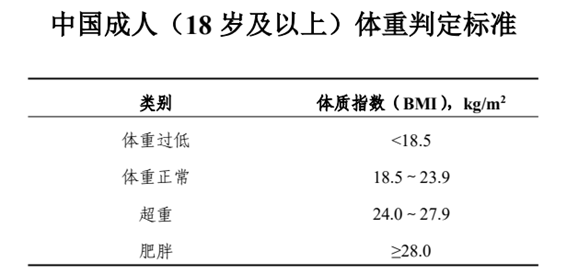

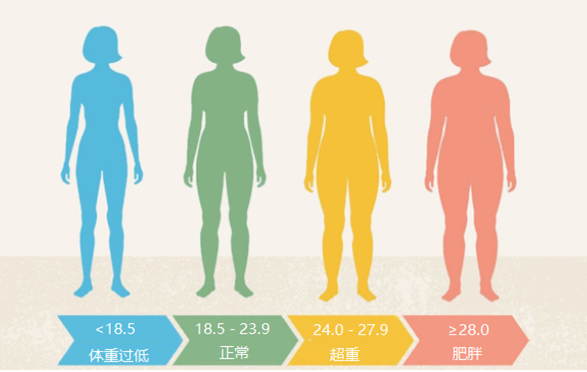

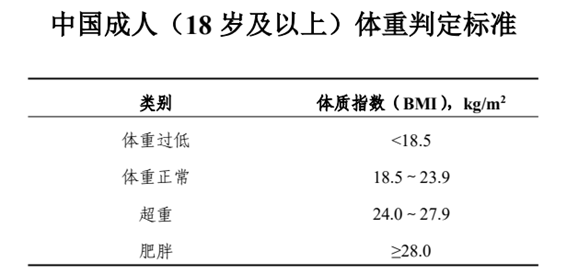

体质指数(body mass index.BMI)是衡量人体胖瘦程度的标准。

BMI = 体重(kg) / 身高(m)2

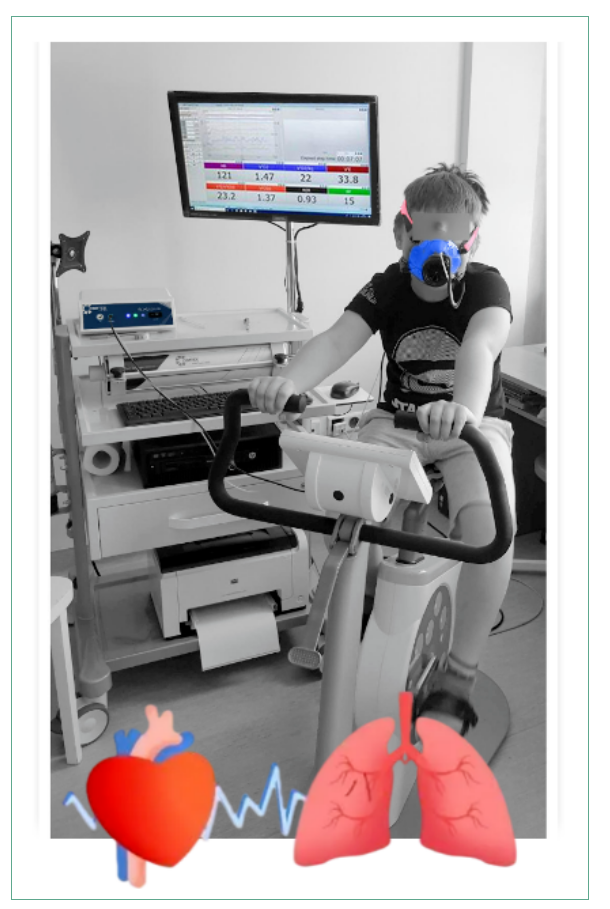

为确保个性化体重管理方案的科学性、有效性和安全性,需对个体健康状况、具体需求、风险因素等进行全面评估,其中包括人体成分分析和运动能力评估等功能评估。

测量血压、身高、体重、腰围、臀围等。

测量人体成分,包括体脂率、体脂肪量、内脏脂肪、肌肉量等,计算BMI、腰臀比和腰围身高比等。

重点评估基础代谢率和总能量消耗情况。

包括力量、速度、耐力、柔韧性和协调性等。评估中需要考虑各个关节的活动范围,肌肉力量在不同部位的水平和功能性强度,身体的灵活性和延展性,以及心肺功能等。

鹊动多关节智能评估与交互训练系统,专注于肌肉力量评估,并结合各关节活动范围进行综合性运动能力评估。

儿童应关注生长曲线;老年人应评估骨骼肌肉状况、慢性病管理情况及跌倒风险;患病人群要针对肥胖原因、减重风险进行评估。

如肌少性肥胖,是肌少症和肥胖两者共存。BMI体质指数无法区分体重的减轻是源于肌肉质量减少还是脂肪量的减少,肌脂比直接反映肌肉与脂肪在总体重中的比例,精准揭示肌肉减少与脂肪增多状况,适用于揭示老年人群及慢性病患者体内肌肉与脂肪的不平衡状态。

生活方式干预是减重的基础,是体重管理的首选方法,主要包括减少饮食能量摄入、增加身体活动及其他有益于减重的行为改变等。

膳食干预是在限制总能量摄入的基础上,通过均衡膳食模式或调整食物构成等,维持机体能量摄入与消耗之间的负平衡状态。

在合理的能量分配基础上,每日限制能量摄入,达到并维持负平衡状态。根据能量需要量,建议每日减少500~1000 千卡或减少30%总能量摄入,同时保持碳水化合物、脂肪、蛋白质的均衡摄入(供能占比分别为 50%~60% ,20%~30%, 15%~20%)。

应在控制总能量摄入的同时保障食物摄入多样化,保持膳食平衡。一日三餐合理分配,鼓励主食以全谷类食物为主,减少精白米面摄入;充足摄入新鲜、低血糖生成指数的水果和蔬菜;优先选择瘦肉、去皮鸡胸肉、鱼虾等脂肪含量低的肉类,以及低脂或脱脂奶类。

❶ 高蛋白饮食

每日蛋白质供能比超过每日总能量的20%,但一般不超过30%。

❷ 低碳水化合物饮食

严格限制碳水化合物摄入,供能比≤40%,脂肪供能比≥30%,蛋白质摄入量相对增加。

❸ 生酮饮食

是低碳水化合物饮食中的极特殊类型,适用于严密医学监督确保安全情况下,单纯性肥胖以及肥胖代谢综合征人群短期内快速降低体重。

包括隔日禁食法、4 : 3 间歇性能量节食或5 : 2 间歇性能量节食等。

超重肥胖人群应以减脂为主要目标、维持瘦体重为次要目标进行运动。推荐长时间中低强度有氧运动,通常需要每日进行一次或两次运动。另外结合抗阻运动有助于在减少身体脂肪的同时维持瘦体重。

鹊动多关节智能评估与交互训练系统,进行全身不同部位抗阻训练,精确设置训练强度

一般人群进行有氧运动干预时,建议由小运动量开始,逐渐达到30分钟/天的中等至较大强度。对于运动依从性较差的个体,可以通过累计多次、每次不少于10分钟的连续运动达到总的运动量。

为了实现长期控制体重的效果,建议应逐渐达到至少250分钟/周(或消耗≥2000千卡/周)中等至较大强度运动,且将运动分在每周的5~7天内进行。可根据年龄、健康状况和运动能力采用不同的运动方法进行运动干预。

对存在运动风险的人群,如糖尿病、高血压、心血管疾病患者等,应适当降低运动强度、缩短每次运动时长、增加运动频率,必要时在专业人员指导下制订个体化运动方案。另外,在运动前做好热身准备,运动中避免关节、肌肉、韧带损伤和过度训练,运动后进行充分拉伸恢复并及时补液。

除了发布的《体重管理指导原则(2024年版)》,国家科技创新2030“四大慢病”重大项目-运动肥胖防治项目,重点关注超重和肥胖人群。该重大项目汇聚了国内众多顶级科研院所、医疗机构等优质资源,开展全国大型队列研究和全国多中心成年人和儿童肥胖治疗临床干预研究,形成我国肥胖防控运动干预综合策略,进而助力健康中国建设。

参考文献:

1.《体重管理指导原则(2024年版)》

2. 肌脂比:评估肌肉与脂肪平衡的新指标及其临床意义,《中华老年医学杂志》

如您对我们的文章感兴趣,转载文章请注明来源。

特别提示:“普康科健”微信公众号为您提供康复医学、体育科学和体质健康等领域的知识和产品信息,在撰写和汇编文章的过程中,我们进行科学来源追查,尽可能保证其真实性、科学性和权威性。文章中提供的信息仅供您参考,如您发现文章中存在任何错误,请及时告知我们,感谢您的支持与理解。

根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》,2018年我国成人超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%,与2002年的22.8%和7.1%相比大幅增长;6~17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%,并呈逐年递增趋势。

根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》,2018年我国成人超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%,与2002年的22.8%和7.1%相比大幅增长;6~17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%,并呈逐年递增趋势。